عبدالناصر المودع- مركز الجزيرة للدراسات

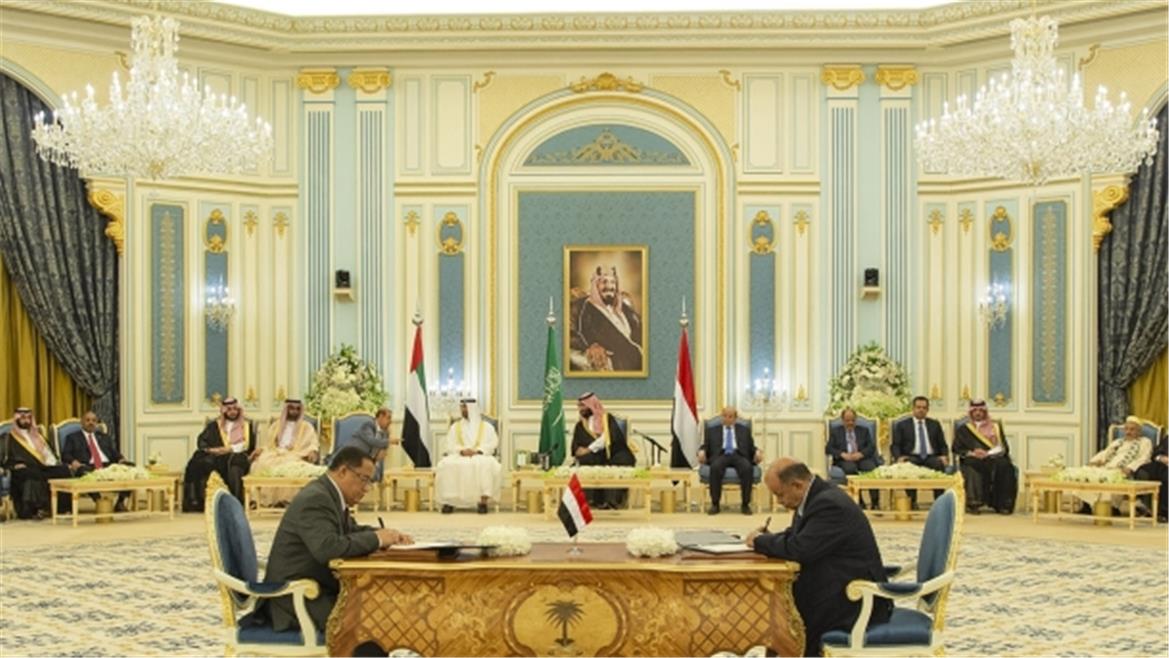

وقَّعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يطالب بانفصال جنوب اليمن، وثيقة سميت باتفاق الرياض في العاصمة السعودية، الرياض، يوم الثلاثاء، الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وتهدف هذه "الوثيقة" بحسب رعاتها، وهم: الحكومة السعودية والإماراتية، إلى إنهاء النزاع السياسي/العسكري الذي اندلع في بعض المحافظات اليمنية الجنوبية، في 7 أغسطس/آب الماضي (2019). كما يهدف الاتفاق إلى إعادة تشكيل الحكومة الشرعية، وتنظيم عمل القوات العسكرية في المحافظات الجنوبية والساحل الغربي لليمن، والتي تعمل باستقلالية عن المؤسسات الرسمية للدولة، بإدماجها ضمن المؤسسات الرسمية التابعة لتلك الحكومة، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة في عدن العاصمة الموقتة لليمن.

فإلى أي حد تتوفر لهذه الوثيقة فرص النجاح في إحلال الأمن والاستقرار في الجنوب اليمني؟ وما التحديات التي تعترض طريقها والمخاطر التي تهدد بقاءها وحصد المرجو منها؟

السياق السياسي والعسكري

لا يمكن فهم حيثيات اتفاقية الرياض دون الغوص عميقًا في تعقيدات المشهد اليمني من خلال قراءة للتاريخ القريب لليمن، وهو عمل محفوف بالكثير من الصعاب، أهمها غياب المعلومات الدقيقة، وهو ما يضطر الباحث إلى الاعتماد على الحدس والتخمين واستقراء الوقائع. فمعظم الأحداث والقرارات التي طبعت هذا التاريخ كانت نتيجة لخطط وتفاهمات سرية وضمن أجندات خفية للفاعلين المحليين أو الدول الخارجية المؤثرة في الشأن اليمني.

وتأتي خلفيات اتفاق الرياض، وآلية إخراجه ضمن تلك الخاصية؛ فعلى مدى أكثر من شهرين تم ترتيب هذا الاتفاق بسرية شديدة من قبل الحكومة السعودية، وأهم ما رشح عن إخراج هذا الاتفاق أنه لم يأتِ نتيجة مفاوضات حقيقية بين طرفيه وإنما كان الأمر أشبه بوثيقة تم إعدادها من قبل الحكومة السعودية وحكومة أبوظبي، وخلال تلك الفترة كان تعديل تلك الوثيقة يتم بالتشاور مع طرفيها، واللذان لم يلتقيا وجهًا لوجه خلالها، وفي الأخير تمَّ فرض النسخة النهائية عليهما بالشكل الذي أخرجت فيه.

وقد أتى هذا الاتفاق كنتيجة مباشرة للاشتباكات التي حدثت في عدن وانتقلت إلى محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين في أغسطس/آب الماضي بين قوات المجلس الانتقالي وقوات تابعة للرئيس، عبد ربه منصور هادي، وأسفرت عن سيطرة المجلس الانتقالي على مدينة عدن وبعض أجزاء من محافظة أبين المجاورة، في مقابل سيطرة القوات التابعة للرئيس هادي على محافظة شبوة وأجزاء من محافظة أبين.

وقعت تلك الاشتباكات نتيجة لتراكمات تمتد لفترات زمنية طويلة تداخلت فيها مصالح أطراف عديدة داخلية وخارجية، ضمن مشهد معقَّد يتصف بالسيولة وعدم الثبات. فمدينة عدن -التي كانت المسرح الرئيس لذلك الصراع- كانت قد أُعلنت عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية، في 7 مارس/آذار 2015(1)، بعد أن فرَّ إليها الرئيس هادي من صنعاء، في 21 فبراير/شباط 2015(2)، والتي كانت تحت سيطرة الحوثيين.

وكانت المدينة قد استعيدت من سيطرة الحوثيين، في 17 يوليو/تموز 2015(3)، بعد أن كانت قد وقعت في قبضتهم عشية الحرب التي شُنَّت تحت اسم عاصفة الحزم، بتاريخ 26 مارس/آذار 2015(4)، بقيادة السعودية ضمن ما سُمي بالتحالف العربي، والذي تشكَّل حينها من 9 دول عربية، بهدف استعادة الشرعية في اليمن وإنهاء انقلاب الحوثيين.

وبعد خروج الحوثيين من عدن، تولت دول التحالف بقيادة الإمارات مسؤولية الإدارة السياسية والعسكرية للمدينة وعدد من المحافظات الجنوبية المجاورة، وقامت بتشكيل قوات عسكرية وأمنية، تحت اسم الحِزَم الأمنية والنخب في هذه المناطق، والتي تشكَّلت في معظمها مما سُمي حينها بالمقاومة الجنوبية المطالبة بانفصال جنوب اليمن، ومن القوى السلفية. وفي مرحلة لاحقة شكَّلت الإمارات قوات جديدة في الساحل الغربي ضمَّت قوات من أبناء تلك المناطق والتي سُميت بالمقاومة التهامية، وقوات حُرَّاس الجمهورية تحت قيادة طارق صالح، ابن شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، الذي قتله الحوثيون، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2017(5). وقد وصل قوام جميع تلك القوات لما يزيد عن 90 ألف فرد(6).

في المقابل، قام الرئيس هادي بتشكيل قوات عسكرية خاصة به تحت قيادة نجله، ناصر، سُميت بألوية الحماية الرئاسية، ونُشر أربعة ألوية منها داخل محافظة عدن، وكان معظم أفراد هذه القوات ينحدرون من محافظتي أبين، التي ينتمي لها الرئيس هادي، ومحافظة شبوة المجاورة لها.

وخلال تلك الفترة، عيَّن الرئيس هادي عيدروس الزُبيدي محافظًا لعدن، وشلَّال شايع مديرًا لأمن المحافظة، وهاني بن بريك وزير دولة، وهؤلاء من القادة المطالبين بانفصال الجنوب وعودة ما يسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي اندمجت في وحدة مع الجمهورية العربية اليمنية عام 1990. وفي حقيقة الأمر، عمل هؤلاء تحت إدارة مباشرة من القيادة الإماراتية، في مدينة عدن، والتي تولت مهمة تمويل وتسليح وتدريب القوات العسكرية التابعة لهم، وساعدتهم على ترسيخ المشروع الانفصالي في مناطق سيطرتهم، وهو ما حال عمليًّا دون قيام مدينة عدن بدورها كعاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية، حيث تمت السيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية من قبل هؤلاء بوجود القوات الإماراتية في المنافذ البحرية والجوية، وفرضوا قيودًا على حركة السكان القادمين من المحافظات الشمالية، ومارسوا في بعض الأحيان عمليات طرد جماعي لهم من المحافظات الجنوبية(7).

ونتيجة لتلك الممارسات ولغيرها، قام الرئيس هادي بعزل الزبيدي وابن بريك من منصبيهما، في 27 أبريل/نيسان 2017(8)، وهو ما حدا بهما إلى إعلان تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، في 11 مايو/أيار 2017(9)، المطالب بانفصال جنوب اليمن وعودة جمهورية اليمن الديمقراطية. وقد تمَّ ذلك بدعم من قبل الإمارات التي احتضنت المجلس ووفرت له الدعم المالي والسياسي والعسكري. ومنذ ذلك الحين تصاعدت الخلافات بين المجلس الانتقالي -ومن ورائه الإمارات- وسلطة الرئيس هادي، والتي لم يُسمح لها بالعمل بحرية في مدينة عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الانتقالي.

وتعود جذور الخلاف بين الطرفين إلى عام 1986، حيث دار صراع دموي مسلَّح بخلفية سياسية/جهوية بين الرئيس السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية، علي ناصر محمد، المنتمي لمحافظة أبين، والذي كان الرئيس هادي أحد قادته العسكريين حينها، وخصومه بزعامة وزير الدفاع حينها، علي عنتر، ووزير الداخلية، صالح مصلح قاسم، واللذان ينتميان لمنطقة الضالع، وهي المنطقة التي ينتمي لها عيدروس الزبيدي وشلَّال شايع. وقد أدت تلك الأحداث إلى مقتل عنتر وقاسم وعدد كبير من قادة الحزب وفرار علي ناصر وأنصاره إلى اليمن الشمالي سابقًا.

وفي عام 1994، انضمَّ هادي والكثير من أنصار الرئيس السابق، علي ناصر محمد، للرئيس الراحل، صالح، أثناء الحرب التي اندلعت في صيف ذلك العام بين قواته وقوات نائبه حينها، علي سالم البيض، والذي حاول خلالها التراجع عن الوحدة وإعلان الانفصال. وقد انتصر الرئيس صالح في تلك الحرب وتمَّ تعيين هادي نائبًا لصالح بدلًا من علي سالم البيض.

وخلال المرحلة اللاحقة، حصل أنصار علي ناصر محمد، والذين ينتمي معظمهم إلى محافظتي، أبين وشبوة، على معظم المناصب السياسية التي كان يخصصها صالح للجنوبيين؛ فيما تم التضييق على خصومهم المهزومين في تلك الحرب والذين ينحدر معظمهم من مناطق ما يسمى بالمثلث (الضالع، يافع، ردفان) فتمَّ تسريح الكثير من تلك القوات، وفرَّ معظم القادة العسكريين والسياسيين إلى خارج اليمن.

ومع صعود الحركة الانفصالية، والتي دشنت عملها الرسمي في منتصف عام 2007 تحت اسم الحراك الجنوبي، أصبح مركز هذه الحركة منطقة "المثلث"، وأصبح عيدروس الزبيدي وشلَّال شايع بمنزلة القادة العسكريين لتلك الحركة. ومع سقوط نظام صالح في 2011، ووصول هادي لسدة الرئاسة، تصاعدت الحركة الانفصالية بشكل كبير، ووصلت ذروتها مع التدخل العسكري الخارجي ضمن عملية عاصفة الحزم. فقد قامت دول التحالف، وبالتحديد الإمارات، بتقديم الدعم العسكري للانفصاليين الجنوبيين والذين شرعوا بمحاربة الحوثيين في المناطق الجنوبية وتحديدًا في محافظتي الضالع وعدن.

وترجع العلاقة بين الإمارات والانفصاليين إلى فترة حرب 94، حيث دعمت الإمارات وبقية دول مجلس التعاون -باستثناء دولة قطر- المحاولة الانفصالية، وبعد الحرب احتضنت الإمارات عددًا كبيرًا من قادة الانفصال.

وخلال عامي2017 و2018، أدارت الإمارات، وبدعم سعودي محدود، المعارك في الساحل الغربي لليمن، واستطاعت عبرها إخراج الحوثيين من مناطق مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، ووصلت إلى مشارف مدينة الحديدة، في ديسمبر/كانون الأول 2018؛ إلَّا أنها اضطرت لإيقاف المعركة بعد أن تدخلت الدول الغربية، وبالذات الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، على وقع المخاوف من حدوث كارثة إنسانية في حال وصلت المعارك إلى داخل المدينة ومراكزها الحيوية. وقد تمَّ إيقاف المعارك عبر ما سُمي باتفاق السويد، والذي أعلن عنه في العاصمة السويدية، ستوكهولم، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018(10)، وتضمَّن بشكل رئيس وقف المعارك في مدينة الحديدة والمناطق المجاورة لها.

وقد مثَّل إيقاف معركة الحديدة نكسة للخطط الإماراتية في اليمن؛ حيث كانت خططها -والتي لم تعلن عنها بشكل رسمي- تقضي بأن يتمَّ طرد الحوثيين من جميع المناطق الساحلية في البحر الأحمر، وبالتحديد مدينة الحديدة وميناء الصليف، وهو ما كان سيمثِّل نكسة عسكرية كبيرة للحوثيين كونه يحرمهم من المنافذ البحرية ويعزلهم في المناطق الداخلية الجبلية، وتمكين أنصارها (أنصار الإمارات)، وبالتحديد قوات طارق صالح، من إدارة مدينة الحديدة وجعلها عاصمة لمؤيدي المؤتمر الشعبي.

ويمكن التكهن بأن الأجندة الإماراتية في اليمن، غير المعلنة، كانت تطمح في أن تسيطر بشكلٍ مباشر، أو من خلال قوات محلية وقوات "مرتزقة"(11) على جميع سواحل اليمن، وجميع المحافظات الجنوبية، ولكن بعد تطور الأحداث لم تسر الأمور وفق ما كانت تخطط له الإمارات، وكانت الضربة القوية التي أفشلت تلك الخطط الفيتو الخارجي الذي أوقف معركة الحديدة، وهو الفيتو الذي أشار ضمنيًّا إلى أن العالم الخارجي لن يسمح بمعارك كبيرة في اليمن تطول نيرانها التجمعات السكانية الكبيرة، وهو ما يعني عمليًّا رفض المجتمع الدولي تحقيق انتصارات استراتيجية في اليمن ضد الحوثيين.

ووفقًا لذلك؛ بدأت الإمارات بعمل مراجعة لوجودها في اليمن، وهي المراجعة التي أملتها التطورات الميدانية بعد توقف معركة الحديدة، وزيادة الكلفة السياسية والاقتصادية والنفسية للتدخل الإماراتي في اليمن، وصولًا إلى تهديد أمن الإمارات نفسها وربما اتحادها.

فكما هو معروف يُنظر لحرب اليمن على المستوى الدولي على أنها الحرب التي تسببت في أكبر كارثة إنسانية في العالم، بحسب تصنيف الأمم المتحدة، كما أنَّ التقييم العام لسير هذه الحرب يشير إلى أنها دون أفق، ولن تحقق نصرًا عسكريًّا. ونتيجة لذلك واجهت السعودية، والإمارات وإن بشكل أقل، انتقادات حادة من قبل السياسيين والمنظمات الحقوقية وقادة الرأي بسبب دورها في حرب اليمن.

إلى جانب ذلك؛ أدت التطورات الميدانية للحرب، وخاصة ارتفاع القدرات الهجومية للحوثيين في مجال الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيَّرة، والتي ادعى الحوثيون أنهم هاجموا بها مناطق في العمق السعودي كالعاصمة الرياض ومجمَّعات النفط في شرق السعودية، إلى مخاوف الإمارات من استهدافها من قبل الحوثيين، وهو أمر في غاية الخطورة لدولة مثل الإمارات سوَّقت نفسها للعالم بأنها واحة آمنة، وحظيت بموجب ذلك باستثمارات ضخمة، خاصة في مدينة دبي.

وقد ترافق ارتفاع قدرات الحوثيين العسكرية مع التوترات في المنطقة الناتجة عن العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران، والتي كادت تخنق الاقتصاد الإيراني وتحرمه من تصدير معظم إنتاجه النفطي، وهو ما حدا بإيران لرفع مستوى التوتر في منطقة الخليج عبر استهداف الملاحة وصناعة النفط من خلال مهاجمة السفن في ميناء الفجيرة وبالهجمات التي شُنَّت على منشآت أرامكو في بقيق وخريص شرق السعودية(12)، والتي رجَّحت الدول الغربية أنَّ إيران تقف خلفها، وشكَّكت بتبني الحوثيين لها. وقد أدى ذلك إلى خشية إماراتية حقيقية من أن تصبح هدفًا لعمليات عسكرية مباشرة أو تخريبية من قبل إيران أو وكلائها ومنهم الحوثيون، وما زاد المخاوف الإماراتية حدة تخلي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن توفير حماية فعلية للإمارات والسعودية في مواجهة التهديدات الإيرانية.

ونتيجة لكل ما ذكرنا، فقد قررت الإمارات عمل مراجعة شاملة لسياستها في اليمن، كان من مظاهرها إعلان الانسحاب العسكري الجزئي، في 8 يوليو/تموز 2019(13)، والذي بدأت بتنفيذه من بعض المناطق الشمالية كمحافظة مأرب والساحل الغربي، والاستعداد للانسحاب من محافظة عدن.

ومن خلال الوقائع على الأرض، يبدو أن الإمارات لم تكن تريد أن تنهي دورها وطموحاتها في اليمن، وإنما التكيُّف مع الضغوطات التي تتعرض لها، وتحويل الوجود العسكري المباشر إلى وجود سياسي غير مباشر عبر القوى المحلية التابعة لها والقوات العسكرية التي تنوي إبقاءها تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. ووفقًا لذلك؛ خططت، كما يمكن استنتاجه(14)، لأحداث أغسطس/آب الماضي والتي كانت السبب المباشر لاتفاق الرياض، ويمكن استشفاف ملامح الخطة الإمارتية في النقاط التالية:

-

اقتضت الخطة الإماراتية، والتي يبدو أنَّ السعودية بشكل أو آخر قد وافقت على خطوطها العريضة، الإيعاز إلى قوات المجلس الانتقالي والنخبة الشبوانية بالسيطرة على أكبر قدر ممكن من مناطق الجنوب، وبالذات محافظة عدن، لفرض أمر واقع يتم بمقتضاه الاعتراف بسيطرة هذه القوات على مناطق الجنوب.

-

الذهاب إلى المفاوضات لترسيخ هذا الوجود بشكل شرعي، من خلال إجبار الرئيس هادي على تعيين محافظين ومديرين وقادة عسكريين لهذه المناطق تابعين للمجلس الانفصالي، وكذلك إعادة تشكيل السلطة الشرعية من خلال تعيين أنصار الإمارات من الانفصاليين الجنوبيين وأعضاء المؤتمر الشعبي الموالين لها في الحكومة الشرعية.

ورغم أن الخطة سارت في بدايتها وفق ما رسمته الإمارات؛ حيث تمكنت قوات المجلس الانتقالي من السيطرة على مدينة عدن وهزيمة قوات الحماية الرئاسية هناك، والتمدد باتجاه محافظتي أبين وشبوة، إلا أن الأمور تحركت في المرحلة اللاحقة باتجاه آخر، حيث مُنيت القوات التابعة للإمارات بهزيمة عسكرية في محافظة شبوة، ودُحِرت قوات الانتقالي إلى مشارف مدينة عدن، وكادت قوات الشرعية أن تستعيد عدن لولا التدخل الإماراتي بالطيران والذي خلَّف أكثر من 300 قتيل وجريح في صفوف قوات الجيش اليمني(15). وتبعًا لذلك، تدخلت السعودية وأوقفت المعارك، وجمَّدت العمل العسكري، وتفرَّغت لتمرير اتفاقية بين الأطراف المتنازعة، توجت بما سمي اتفاق الرياض.

ومن سياق ما تمَّ ذكره يتضح أنَّ اتفاق الرياض كان نتيجة مباشرة لخطة إماراتية للبقاء بشكل غير مباشر في اليمن، وهي الخطة التي لم تسر كما خُطط لها، ومع ذلك فمن المبكر الحديث عن فشل كامل لهذه الخطة؛ لأنَّ الدور الإماراتي لم ينته في اليمن بعد، رغم إعلان أبوظبي أنها أعادت قواتها من اليمن قبل توقيع الاتفاق بأيام(16).

أبرز بنود الاتفاق

خضع الاتفاق لتغييرات كثيرة، واستمرَّ العمل عليه لأكثر من شهرين، وهو من حيث الشكل ليس اتفاقًا حقيقيًّا بين طرفين، حيث لم يُجرَ حوار أو تفاوض حقيقي ومباشر بينهما، فهو أقرب إلى وثيقة صاغتها السعودية والإمارات وتمَّ فرضها على الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقد تضمَّن بنودًا أساسية عبارة عن مبادئ عامة، من قبيل: تفعيل سلطات الدولة، وتنظيم عمل القوات العسكرية والأمنية في المناطق الجنوبية، والإشارة إلى إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في مفاوضات الحل النهائي لليمن، وتشكيل لجنة تحت إشراف قيادة التحالف تختص بمتابعة تنفيذ الاتفاق(17).

وشمل الاتفاق ثلاثة ملاحق: سياسي وعسكري وأمني؛ ففي الملحق السياسي أشار الاتفاق إلى تشكيل حكومة من 24 وزيرًا، تُشكَّلُ مناصفةً بين الشمال والجنوب خلال ثلاثين يومًا من توقيعه، ويَتمُّ تعيينهم من الرئيس بعد التشاور مع رئيس الحكومة والمكونات السياسية، والتي لم يحدد الاتفاق كنهها. إلى جانب ذلك، أشار الملحق إلى آلية تعيين المحافظين ومديري الأمن في المحافظات الجنوبية، حيث أشار إلى أنَّ الرئيس هادي يعينهم بعد التشاور، وهو اللفظ الذي يشير إلى أنَّ الرئيس لن يكون مطلق الصلاحية في تلك التعيينات، وستخضع قراراته لموافقة أطراف أخرى لم يذكرها الملحق، ولكن يبدو من السياق أنَّ أهم هذه الأطراف هي الحكومة السعودية.

وفي الملحق المتعلق بالترتيبات العسكرية، أشار الملحق إلى عودة القوات التي تحركت منذ بداية شهر أغسطس/آب إلى محافظات عدن وأبين وشبوة إلى مواقعها السابقة، خلال 15 يومًا من التوقيع، وهذا البند يستجيب لمطالب المجلس الانتقالي ومن ورائه الإمارات. واشتمل الملحق أيضًا على بنود تتضمَّن آلية تنظيم وعمل جميع القوات الموجودة في الجنوب، وإعادة تشكيلها، وطريقة دمجها في الأطر الرسمية ومناطق انتشارها. ومنح الملحق قيادة التحالف الإشراف والمتابعة لكل تلك الأعمال، وهو ما يشير عمليًّا إلى القوات السعودية التي ستتولى منفردةً قيادة التحالف في هذه المناطق.

أما في الملحق المتعلق بالشؤون الأمنية، فقد أشارت البنود الواردة فيه إلى آلية لإعادة تشكيل القوات الأمنية وطبيعة عملها، ودمجها ضمن قوام وزارة الداخلية، والمدد الزمنية لتلك العمليات، وقد منح الملحق قيادة التحالف عملية الإشراف والمتابعة ومراقبة التنفيذ لكل تلك الأمور.

ومن خلال استعراض بنود هذا الاتفاق، يمكن الإشارة إلى ملامح عامة نذكرها في النقاط التالية:

- تجنَّب الاتفاق الدخول في تفاصيل البنود الواردة فيه، واكتفى بصياغات عامة، وتمَّ ترحيل ذلك لما بعد التوقيع، ويبدو أنَّ هذا كان هو الأمر المتاح؛ لأنَّ الاتفاق لم يكن ليُمرَّر لو تمَّ الدخول في تفاصيل تنفيذ البنود. كما تجنب الاتفاق ذكر القضايا الخلافية من قبيل الانفصال أو الوحدة، وأشار بشكل عابر لما يسمى المرجعيات الثلاث، والتي تتمسك الحكومة اليمنية بها أساسًا لأي حل أو حوار في اليمن، وذكرَ تلك المرجعيات في الديباجة وضمنَ سياق متعلِّق بالتزام دول التحالف به وليس أطراف الاتفاق.

- قلَّص الاتفاق صلاحية الرئيس هادي، حيث قيَّد صلاحياته فيما يتعلَّق بقرارات تعيين وزراء الحكومة ومحافظي المحافظات، ومديري الأمن، في المحافظات الجنوبية، حيث أصبح ملزمًا بألَّا يُصدرَ قرارات التعيين في تلك المناصب إلَّا بعد التشاور، ولم يُشر الاتفاق بصريح العبارة مع مَن يجب التشاور معهم، إلَّا أنه يُفهم ضمنيًّا أنَّ هذا التشاور سيكون مع السعودية في الأساس، والتي يبدو أنها ستكون الوصي الفعلي والمرجع الأخير فيما يتعلَّق بقرارات التعيين الصادرة بقرارات جمهورية.

- منح الاتفاق قيادة التحالف (السعودية عمليًّا، بعد انسحاب الإمارات) مسؤولية إدارة الشأن العسكري والأمني في المحافظات الجنوبية، فوفقًا للاتفاق، فإنًّ السعودية ستتولى عمليًّا تحديد مهام تلك القوات، وتعيين مناطق انتشارها، وآلية دمجها وتشكيلها ضمن المؤسسات الرسمية للدولة.

فرص النجاح وعوامل الإخفاق

هناك إمكانية نجاح لبعض أهداف هذا الاتفاق، والتي يمكن وصفها بالأهداف الصغيرة والجزئية، ومن ذلك: تجميد الصراع العنيف في المناطق الجنوبية ومحاصرة بؤر النزاع المتوقع حدوثها، وسيتحقق هذا الهدف حال كان الوجود العسكري والسياسي والإداري السعودي كثيفًا وفاعلًا بما يكفي. أما الأهداف الكبيرة، ومنها إنهاء النزاع السياسي/العسكري بين الأطراف الجنوبية المتصارعة، فإنه أمر في غاية الصعوبة، كون هذا الصراع معقَّدًا، وله جذور تاريخية، ويحمل الطابع الجهوي. فالاتفاق لا يشمل قواعد سلمية مقبولة ومحترمة مِن قِبَل أطراف النزاع يتم الاحتكام إليها لحل الصراعات القديمة والمستجدة.

إضافة إلى ذلك؛ فمن الصعوبة تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بإعادة تشكيل القوات العسكرية والأمنية وضمِّها لوزارتي الداخلية والدفاع، إذ ليس هناك ابتداءً نواة لقوات محترفة تتشكل منها قوات هاتين الوزارتين في الوقت الحالي، وما سيحدث هو تشكيل قوات الوزارتين من القوى المتصارعة، ومن التجارب اليمنية وغير اليمنية فإنَّ من الصعب دمج القوى المتصارعة داخل مؤسسات الدولة وتحويلها إلى قوات محترفة، وما يحدث في حالات كهذه هو إضعاف المؤسسات الرسمية، وتفكيكها، وخلق الانقسام داخلها عبر تعدد الولاءات.

ومن المحتمل أن تظهر العقبات عند كل محاولة لتنفيذ بنود الاتفاق؛ فعلى سبيل المثال بدأت الخلافات تظهر حول حصة الوزارات المخصصة للمناطق الجنوبية، فقد طالب بعض وجهاء محافظة حضرموت بأن تكون حصتها نصف المقاعد الوزارية المخصصة للجنوب(18)، ومن المتوقع أن تظهر أيضًا مطالبات للمكونات السياسية الجنوبية والشمالية لحصتها من المقاعد الوزارية. ولهذا كله، فإنَّ عملية تشكيل الحكومة، والتي حُدِّدَت لها فترة 30 يومًا قد لا يتم إنجازها خلال تلك الفترة، إذا ما تمَّ الاحتكام للمشاورات والتفاهمات فيما بين كل هذه الأطراف، ولن يُحسَم خلال هذه الفترة أو غيرها إلَّا في حال فُرضت أسماء محددة من قبل السعودية على جميع الأطراف.

إلى جانب ذلك؛ لا يُتوقع أن ينجح الاتفاق في تفعيل عمل مؤسسات الدولة في عدن كما نص على ذلك؛ لأنَّ عملاً من هذا القبيل يتطلَّب فترة زمنية طويلة من الاستقرار والهدوء لبناء هذه المؤسسات، وهو أمرٌ من الصعب تحقيقه، فمع وجود المشروع الانفصالي، والذي لا يُتوقع أن تدخل السعودية في صراع علني ضد أنصاره، يصعب تحويل مدينة عدن إلى عاصمة مؤقتة للدولة حيث إنَّ أمرًا من هذا القبيل سيؤدي إلى هجرة واسعة لسكان المناطق الشمالية إلى عدن وهو ما يخشاه الانفصاليون ويعتبرونه في غاية الخطورة.

وعليه، فإنَّ من غير المتوقع أن يمارس مجلس النواب دوره، أو أن يستقر رئيس الدولة وجميع الوزراء في عدن، على الأقل خلال الفترة المقبلة. لأنَّ الاتفاق -كما ذكرنا- لم يتم إعداده لحل مشاكل من هذا النوع، وإنما لوقف وتجميد الصراع بين فصيلين سياسيين، وهو نتاج رغبة إماراتية في تمكين حلفائها بالمناطق الجنوبية، وهو ما أخفقت في تمريره على الوجه الأكمل الذي تريد.

خاتمة

أتى اتفاق عدن نتيجةً مباشرة لرغبة الإمارات في تقليص وجودها العسكري، أو الانسحاب من اليمن، لتتخلص من كلفة ذلك الوجود، وفي نفس الوقت الإبقاء على نفوذها عبر وكلاء محليين، وكونها لم تنجح في خطتها بشكل كامل، حيث أخفق حلفاؤها في السيطرة على المناطق التي كانت تسعى للسيطرة عليها، ونظرًا لردة الفعل الرافضة من قبل الحكومة الشرعية والعالم الخارجي، فقد أتى الاتفاق بنتائج أقل مما خُطط له.

إنَّ الاتفاق يُعدُّ، في مساره العام، أحد مظاهر إخفاق التحالف، وتحديدًا السعودية، في تحقيق أهدافه الرئيسية الذي تدخل في اليمن من أجلها، وأهمها هزيمة الحوثيين، وإعادة السلطة الشرعية إلى الحكم، وإبقاء اليمن دولة موحدة. فكون الاتفاق يعالج قضية الصراع بين أطراف يُفترض أنهم حلفاء للتحالف في معركته ضد الحوثيين، فهو يشير بذلك إلى أنَّ التحالف قد فشل في توحيد حلفائه نحو الهدف الأساس الذي دخل من أجله الحرب في اليمن.

من غير المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى تقوية الجبهة المناهضة للحوثيين، كما أشارت بعض بنوده، وربما العكس هو الصحيح، فمن المتوقع أن تنشغل السعودية -التي أصبحت الدولة الوحيدة المسؤولة عن الحرب في اليمن- بالخلافات بين القوى الجنوبية، وهو ما سيضعف أي جهود لتسخين جبهات القتال وإحداث اختراق فيها.

قد يسهم الاتفاق في تجميد الصراع في المناطق الجنوبية لكنَّه لن يحلها ولن يقوي مؤسسات الدولة بالشكل الذي يجعلها تقوم بدورها كسلطة شرعية، إذ إنَّ الاتفاق يُضعِفُ هذه السلطة لصالح السعودية التي ستصبح عمليًّا أشبه بـ"دولة وصاية" في هذا الجزء من اليمن.

إنَّ إشراك القوى الانفصالية في مؤسسات الدولة، التي لا يعترفون بها ويسعون إلى تفكيكها، يُعدُّ عملًا متناقضًا مع فكرة قيام سلطة شرعية للجمهورية اليمنية، ويصب في صالح الحوثيين، الذين سيستفيدون من هذا الوضع بحشد القوى اليمنية المعارضة للانفصال وراءهم والظهور بمظهر المدافع عن سيادة ووحدة اليمن.

لا تمتلك السعودية القدرة السياسية والعسكرية والإدارية والشرعية على إدارة المناطق الجنوبية والتحول إلى دولة وصاية حقيقية كما تضمَّنه الاتفاق. فوضع اليمن المعقَّد، وضخامة المشاكل الاقتصادية، وغياب المؤسسات، ووجود الحوثيين كقوة رئيسية في أجزاء مهمة من اليمن، وكثرة أعداء السعودية المحليين والخارجيين، يُصعِّبُ من مهمة عملها في اليمن. فالرياض بعد هذا الاتفاق ستجد نفسها وحيدة، وتغرق أكثر فأكثر في المستنقع اليمني، خاصة أن الاتفاق يأتي والسعودية في حالة ضعف وانكشاف استراتيجي، بعد أن تخلَّى الرئيس ترامب عن حمايتها عقب الهجمات الإيرانية المباشرة وغير المباشرة عليها، وتحديدًا بعد استهداف منشآت أرامكو في بقيق وهجرة خريص، ولذلك لا يُتوقَّع من اتفاق الرياض أن يُقوي موقفها العسكري أو التفاوضي أمام الحوثيين، والتي تتحدث الأنباء عن وجود حوار ومفاوضات بينهما.

والخلاصة أنَّ اتفاق الرياض ليس إلَّا تعقيدًا جديدًا للمشهد اليمني المعقَّد، وللدور السعودي المتخبِّط في تعاملها مع هذا البلد منذ خمسة أعوام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*عبد الناصر المودع، كاتب وباحث سياسي يمني.