اعتبر Lobe Log الأمريكي أن التظاهرات التي تدور في الجزائر ستؤدي بالتأكيد إلى التغيير في البلاد، ولكن ليس على غرار الربيع العربي بل سينجح المحيطون بالرئيس الجزائري في حسم الأمر لصالحهم.

وقال الموقع الأمريكي إن المظاهرات العامة أمر نادر في الجزائر. ومع ذلك، فمنذ الـ22 من شهر فبراير/شباط، كشفت مظاهرات في الجزائر العاصمة وعنابة والبليدة وقسنطينة ووهران عن مصادر لعدم الاستقرار خاصة بالجزائر.

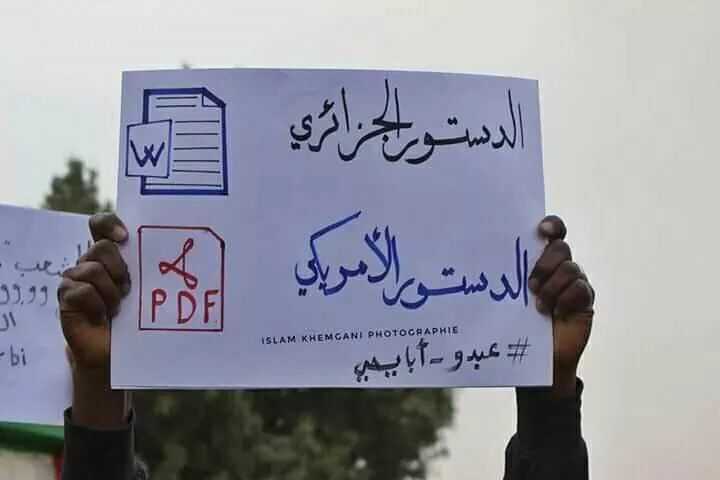

وأضاف الموقع الأمريكي، فأولئك المتظاهرون، الذين ينتمون إلى خلفيات متنوعة، متحدون في موقفهم بأنَّ رئيس الجزائر، عبدالعزيز بوتفليقة، الذي انتُخِبَ رئيساً عام 1999، ينبغي له التنحي. ومع ذلك، فإنَّ نضالهم ليس ضد بوتفليقة بحد ذاته، بوصفه زعيماً منفرداً، وإنما يقفون بوجه «دولة عميقة» تتألف من أعضاء من الجيش الجزائري، والجهاز الأمني، ونخبة رجال الأعمال المعروفة بـpouvoir (السلطة)، الذين يريدون بقاء بوتفليقة على رأس البلاد لحماية امتيازاتهم بينما تنتقل البلاد إلى رئيس جديد، أياً كان ذلك الرئيس.

ومع أنَّ ثورات الربيع العربي قد أطاحت بثلاثة من الرجال الأقوياء في شمال إفريقيا -الرئيس الليبي معمر القذافي، ورئيس تونس زين العابدين بن علي، ورئيس مصر حسني مبارك- فإنَّ القيادة الجزائرية نجحت في اجتياز العاصفة. وقد عزا الكثير من المحللين، منذ عام 2011، التجربة الجزائرية الهادئة نسبياً لمجموعة من العوامل المعقدة الخاصة ببلاد المغرب. ومع ذلك، فإنَّ معظم التقييمات لنجاح الحكومة الجزائرية في حماية البلاد من رياح التغيير تعزو ذلك النجاح لمواقف الجماهير من السياسة.

إذ تتشكل هذه المواقف بشكل كبير من تجربة «العشرية السوداء» التي مرت بها الجزائر في التسعينيات، عندما أدى تمرد إسلامي راديكالي وقمع من الدولة إلى موت أكثر من 200 ألف شخص وفترة من العزلة. وبحلول عام 2011، كان معظم الجزائريين متسامحين مع هيكل سياسي سلطوي يقمع المعارضة، طالما ظلت البلاد مستقرة نسبياً. وبين عامي 2011 إلى 2013، خلص الكثير من الجزائريين من العنف الذي حل بمصر وليبيا ومالي وسوريا واليمن ودول عربية/إسلامية أخرى، إلى أنَّ تحدي الوضع الراهن لن يؤدي إلا إلى المخاطرة بالعودة إلى الاضطرابات واسعة النطاق والعنف.

الجزائر تغيرت

وبحسب الموقع الأمريكي، لكنَّ البيئة في الجزائر قد تغيرت بحلول شهري فبراير/شباط، ومارس/آذار 2019. فالشباب الجزائريون الذين يقودون مظاهرات اليوم أقل رغبة بكثير في قبول هذه الصفقة للخضوع السياسي مقابل السلام. ولما كان حوالي 70% من الجزائريين تحت سن الثلاثين، فإنَّ نسبة كبيرة من السكان لم تشهد النضال من أجل الاستقلال في الخمسينيات والستينيات أو عنف حقبة التسعينيات. هؤلاء الجزائريون الأصغر سناً يتظاهرون لكي يتولى جيل جديد من الجزائريين زمام القيادة. ولا يشعر أولئك المواطنون الأصغر سناً، على عكس آبائهم وأجدادهم، بأنهم مدينون للحرس القديم لجبهة التحرير الوطني الحاكمة. وهم أكثر غضباً من الفساد المستشري، والخدمات العامة منخفضة الجودة، وبطالة الشباب.

ومع أنَّ الإحباط الذي يشعر به متظاهرو الجزائر يتزايد بشكل مطرد منذ إصابة بوتفليقة بجلطة عام 2013، واختفائه عن المشهد العام، فإنَّ تقديم الرئيس الجزائري، رسمياً، لترشحه لولاية خامسة أثار التظاهرات الجارية. ومنذ الـ24 من شهر فبراير/شباط، وهو يخضع «لاختبارات طبية روتينية» في سويسرا، ما ساهم في تزايد الإدراك بأنه غير لائق على الإطلاق لقيادة البلاد. وتعهد بوتفليقة، رداً على الاحتجاجات في جميع مدن وبلدان الجزائر، بألا يقضي الفترة كاملة إذا فاز في الانتخابات التي سوف تعقد الشهر القادم. وقال بوتفليقة، بعد أن اعترف بالمظاهرات: «لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين. لا سيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا». ومع ذلك، فإنَّ هذه الكلمات لم تؤد إلى إنهاء دعوات المتظاهرين له بالتخلي عن السلطة فوراً.

وبحسب الموقع الأمريكي، لكن ثمة فارقاً بين ثورات الربيع العربي واحتمالية نشوب نسخة ثانية من الربيع العربي في الجزائر. ذلك أنَّ تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين في العلن موقف بالغ الأهمية بالنسبة للجزائر، وتسلط الأسابيع الثلاثة الماضية من المظاهرات الضوء على مدى ما تواجهه الحكومة من تحد كبير. ومع ذلك، فإنَّ مثل هذه المظاهرات ليست بالضرورة علامة على أنَّ الحكومة على أعتاب السقوط من السلطة كما حدث في دول العربي الأخرى فالمجموعة الحاكمة حول بوتفليقة لا تزال تحظى بولاء الجيش الجزائري. ويمكنها أيضاً أن تعتمد على حلفاء في الخارج، لا سيما في الغرب، وروسيا أيضاً.

ومن الواضح أنَّ قيادة الجزائر لم تتوقع اندلاع هذه المظاهرات. والآن، فإنَّ المسؤولين في الجزائر العاصمة ينتقلون إلى الخطة البديلة لفترة ما بعد بوتفليقة من خلال محاولة إيجاد استراتيجية قابلة للتطبيق للحفاظ على الاستقرار في البلاد قبل تصاعد المظاهرات العامة.

الخوف من السيناريو الأسود

ولا يزال أسوأ السيناريوهات، بعودة الجزائر إلى حالة الحرب الأهلية، يُثقِل كاهل كثير من المواطنين، لا سيما أولئك المواطنين الأكبر سناً بما يكفي ليتذكروا أحداث العنف التي أعقبت استيلاء الجيش على السلطة عام 1991. لكنَّ رئيس الجزائر المريض لم يعد يتمتع بالشرعية بين الجماهير لمجرد زعمه استعادة السلام والاستقرار النسبيين لهذا البلد الشمال إفريقي بعد عدة سنوات من توليه السلطة عام 1999. ذلك أنَّ المهلة التي منحها المواطنون الجزائريون يوماً لبوتفليقة قد تضاءلت بوضوح.

ربما سوف تطرح الحكومة مرشحاً رئاسياً آخر في الوقت الذي تتعهد فيه أيضاً بإجراء إصلاحات بعينها تعالج مصادر الغضب بين مواطني الجزائر الشباب. وقد أدى التصور بأنَّ «دولةً عميقة» تحكم الجزائر، وأنَّ بوتفليقة ليس سوى دمية إلى خروج الكثير من الناس إلى الشوارع منذ الشهر الماضي، فبراير/شباط. ولن يقل هذا الغضب إذا ما خاض مرشحٌ آخر الانتخابات بدلاً من الرئيس، مدعوماً من الطغمة الحاكمة.

وربما تقرر الحكومة أيضاً قمع المتظاهرين السلميين في محاولة لترويع المواطنين للعودة إلى منازلهم والتوقف عن المطالبة باستقالة بوتفليقة. وفي هذا السيناريو، فإنَّ عاملاً مهماً سوف يكون رد فعل شخصيات المعارضة الجزائرية وإسلاميي البلاد، وإذا ما كانوا سوف يقفون إلى جانب المواطنين الشباب في الشوارع.

وفي الوقت الراهن، فإنَّ قائد الجيش الجزائري، الجنرال أحمد قايد صالح، أحد الموالين لبوتفليقة، يحذر البلاد من «الأطراف التي تريد أن تعيد الجزائر إلى سنوات العنف». لكنَّ هذا التهديد الضمني قد لا يفعل الكثير لإسكات الجزائريين (لا سيما الشباب) الذين يصارعون اقتصاداً ربما يكون على وشك الانهيار. تواجه رئاسة بوتفليقة أكبر تحدٍ لشرعيتها منذ بدايتها عام 1999، وربما تشهد «الدولة العميقة» في الجزائر أول تشققاتها الخطيرة.